8月3日となりますが、かねてより行きたいと思っていた松本城にやっと行くことが出来ました。

色々都合により、愛車のプリウスで行くことになり(日頃通勤で満員電車に揉まれていて、休日くらいは電車に乗りたくないという思いが強く)、片道約300kmという途方も無い距離ですが、日帰りで行くことになりました。(まあ、経済的な理由です・・)

午前9時ころ出発して、八王子ジャンクションあたりで、大渋滞に巻き込まれましたが、なんとか切り抜け、午後1時過ぎには松本城近くの駐車場に車を停めることが出来ました。

すぐ近くに松本城ゆかりと言われる神社があり、ご挨拶の参拝をしてから、行きました。

松本城の正式な入り口ではないと思われる、二の丸御殿跡側から、入りました。

二の丸御殿は、本丸御殿が1727年に焼失してからは、藩政の庁舎として使われていたようですが、結局1876年に焼失してしまい、現在はこのように残された図面を元に線引された姿となっております。

日本の歴史的建物は、ヨーロッパと違って、焼失してしまう事が多いですね。木造だからでしょうか。

正式な門はこちらです。

とても立派ですが、私の妻が立っている前の巨大な三角錐形の岩は、運び込んで組み合わせるのに、非常に苦労したそうです。

外堀の門があり、ここから先が有料のエリアとなっています。

外堀から見える松本城は、とても凛々しくて素敵でした。

この日は素晴らしく晴れた日で、ものすごい猛暑でしたが、城内に入るか入らないかのうちに、ものすごい豪雨が降ってきました。とりあえず、ラッキーでした。

下の写真は、豪雨が降る直前の松本城です。

夏の天気は変わりやすいですね。

城内に入りました。

保存状態はとても良い感じです。

下の写真は、「武者走り(むしゃばしり)」という廊下で、戦の時に武士たちが走り回ったことから、この名がつけられたそうです。廊下の外側は曲線を描いているとのことで、よく見てみるとそうでした。

戦国時代のお城によくある、「矢狭間(やざま)」「鉄砲狭間(てっぽうざま)」です。

この穴から、矢を放ち、鉄砲を撃って、敵を撃退していたのですね。

しかし、敵もこんな所から攻撃を受けて、まあ大変ですね!

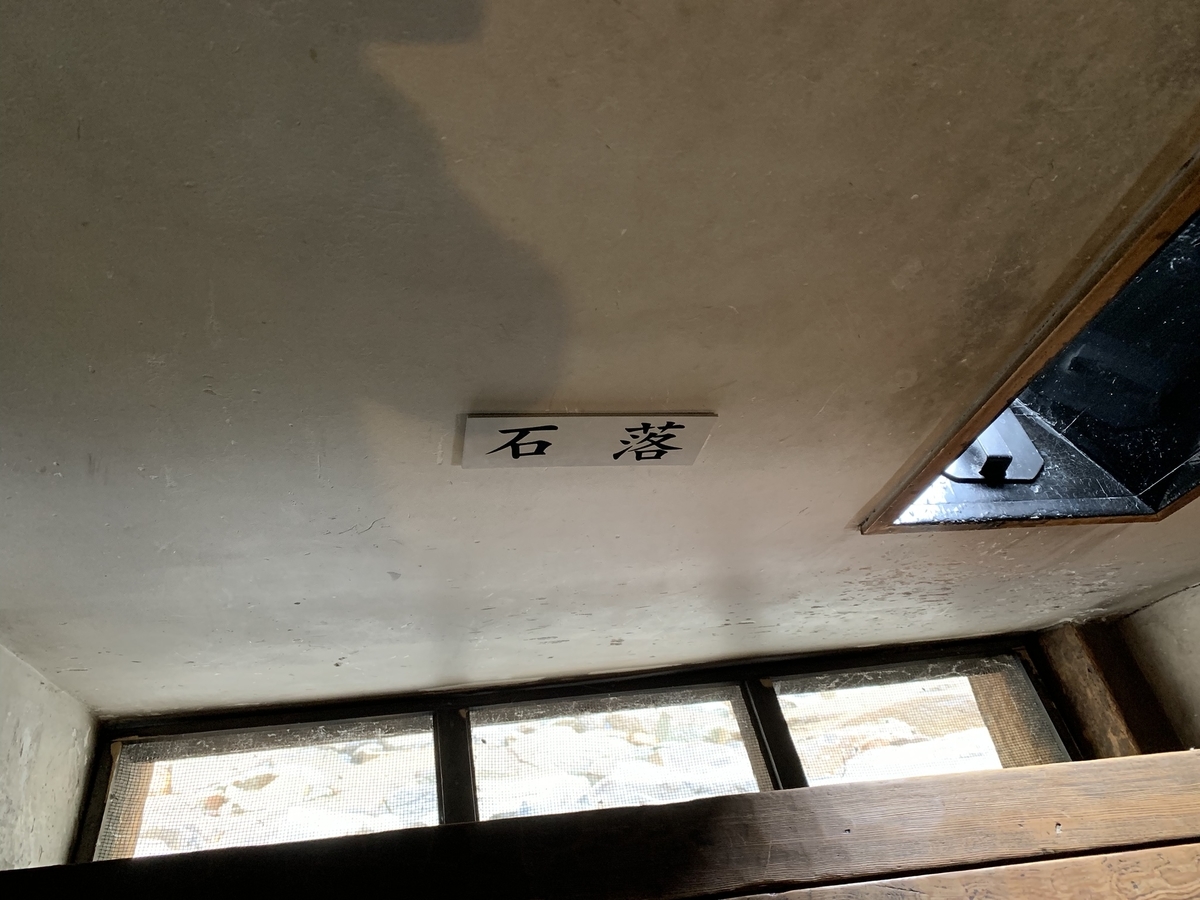

こんな所から石も落とすのですから、徹底してます。

しかし、このお城の展示物の特徴として、やたらと戦いを思わせる物が多いことでした。

鉄砲や弾薬などの展示がたくさんありました。

この時代はまだ銃がヨーロッパから伝わったばかりで、主役は火縄銃だったようで、製作方法や使用方法などの説明書きがたくさんありました。

銃マニアの人は、とても楽しいのではないでしょうか。

ところで、戦国時代、銃や弾薬を作るのは、女性の大事な仕事だったようです。

ビックリですね。井戸端会議をして笑いながら、殺人の武器を作っている姿を見ていると、現代のママ友たちがコーヒーでも飲んで談笑している姿と何ら変わりませんね・・

あと、この松本城で、見なくては始まらないのは、「月見櫓(つきみやぐら)」です。

時の城主、松平直政が、徳川三代将軍家光を迎えるため、特別に幕府から増築する許可を得たのだそうです。

現存するお城で、月見櫓を持つのは、この松本城と、岡山城だけですが、天守と一体となっているのは、松本城だけだそうです。

松平直政公、冥利に尽きますね。

良い景色です。

ここから、松平直政公も、徳川家光公も、同じ景色を観たのでしょうか。

当時とはかなり違った景色だと思いますが、遠くの山並みは変わってないのでしょうね。

出口を出て、改めて、松本城を見上げてみました。

本当に凛々しく、立派なお城ですね。

最後に、この松本城を今日まで残すことが出来た、功労者が紹介されていました。

市川量造(いちかわりょうぞう)氏と、小林有也(こばやしうなり)氏です。

市川量造氏は、下横田町の商人で自由民権家だったらしいのですが、この松本城天守が1872年に競売にかけられ、ある個人に落札された時、有志と共に立ち上がり、寄付金等でお金を用立てて、何とか買い戻したそうです。

もう一人の小林有也氏は、大阪の伯太藩の家老の子息だったらしいのですが、明治から大正にかけて、松本中学校の校長を務めた人物です。松本城の老朽化が激しく、「松本城天守閣保存会」を組織して全国から約2万円の寄付金を集め、「天守の明治の大修理の中心」となって松本城保存のため、奔走したとのことです。

歴史的な建造物というのは、このような人たちの尽力によって、今日まで残されているのですね。

心から、感謝します。