かなり見ごたえのあった諏訪大社の上社本宮を出て、ちょうどお昼すぎになったので、昼食をいただくことにしました。

上社本宮のブログはこちらです。

↓

pilgrim1969.hatenablog.jp

pilgrim1969.hatenablog.jp

事前に調べていたのは、地元諏訪市の観光センターが勧めていた、「そば蔵」という地元で有名な蕎麦の老舗の渡辺製麺が経営しているお店。

「諏訪インター店」という、諏訪インター近くの国道沿いのお店に行くことにしました。

水車が風情を醸し出していて、昔のそば店を思い起こさせる素敵な建物でした。

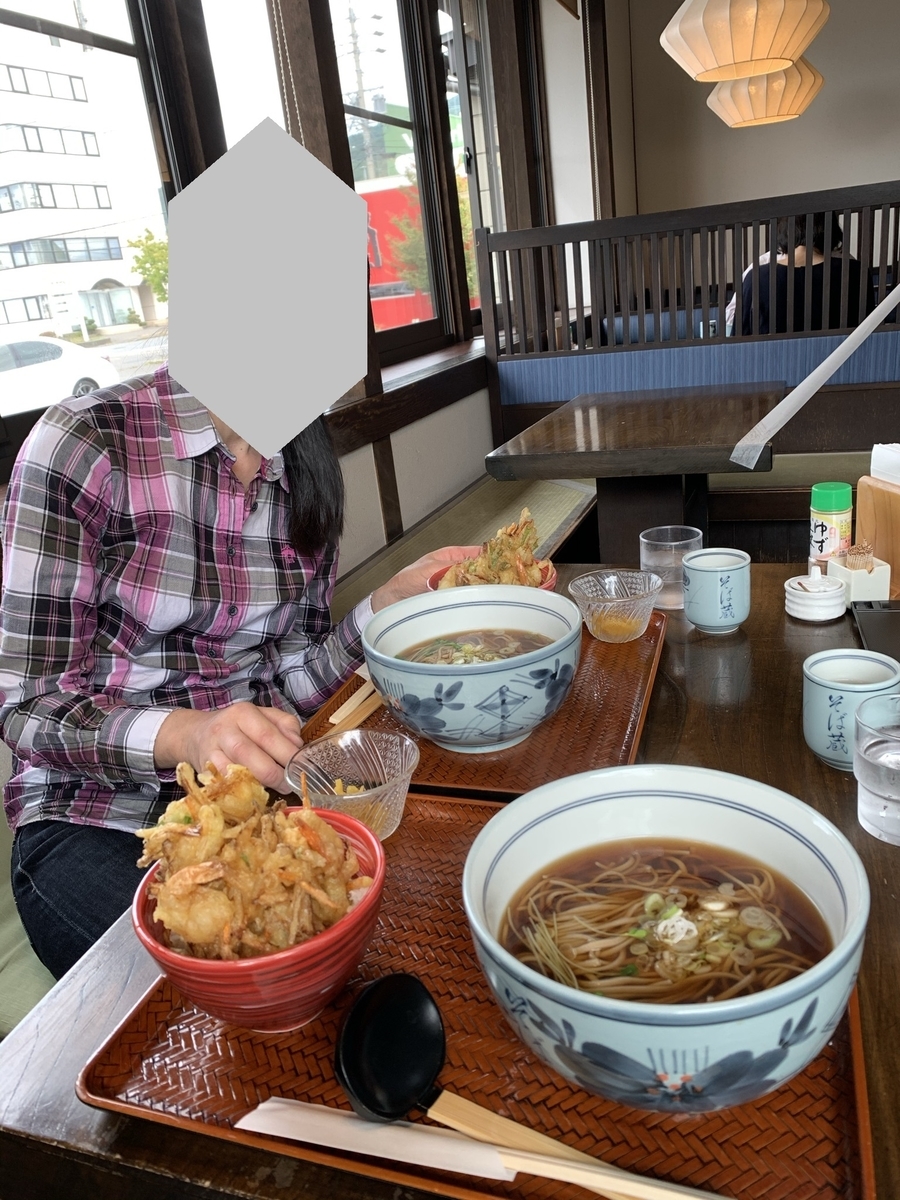

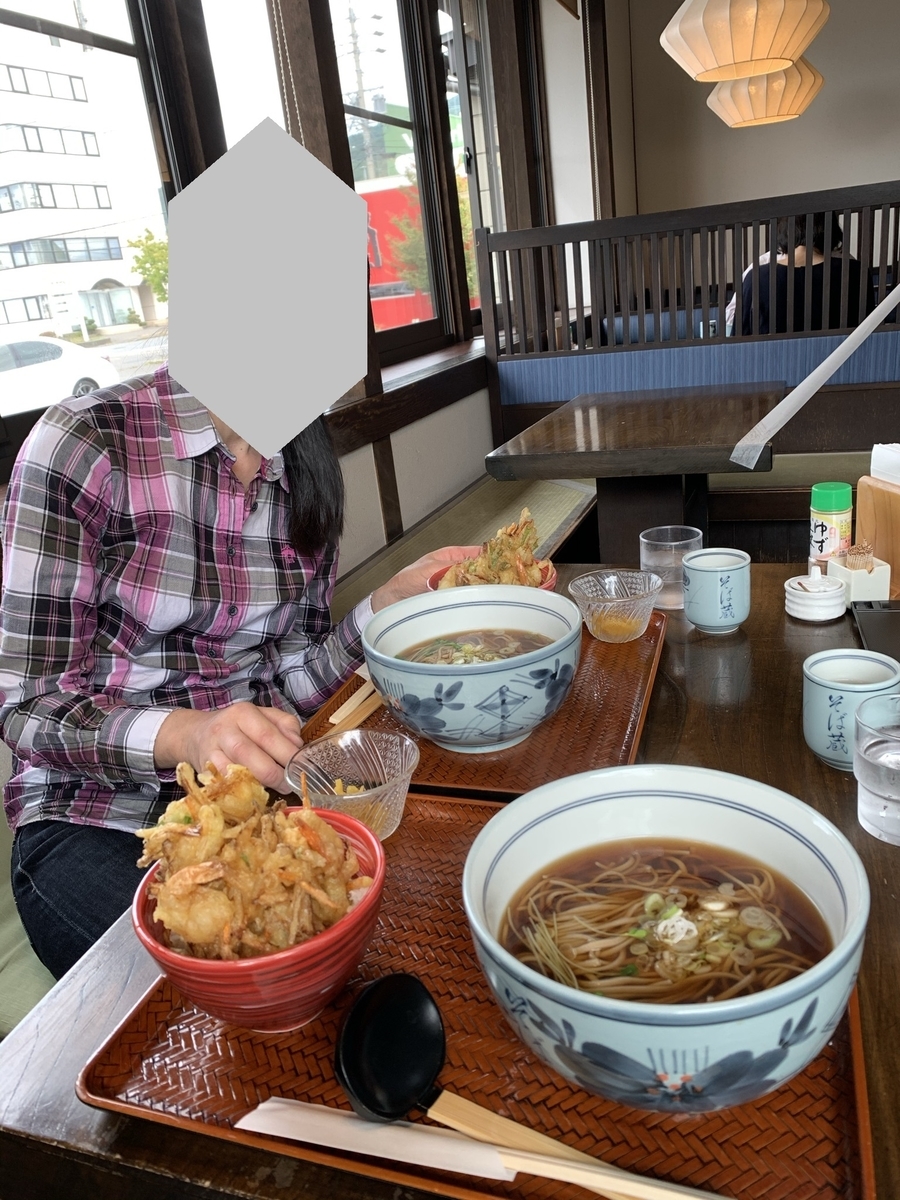

「海老ハイカラ定食」以前人気のあったメニューの復刻だそうで、かき揚げに小海老を乗せた天丼と、温かいお蕎麦のセットです。海老が生のようにプリプリしていて、蕎麦もコシが強くしなやかで、さすが本場信州そばと言う感じでした。妻もご満悦でした。お値段は900円(税込)

とても美味しかったので、このお店の乾麺を購入し、オマケで揚げ蕎麦をいただきました。サッパリしていて歯ごたえよく、焼酎とよく合いました。

そば蔵のホームページはこちらです。↓

www.watanabeseimen.co.jp

お店を出て、上社前宮へ向かいました。

このお店から車で約5分ほどでしょうか。

上社本宮からも近いのですが、住所は茅野市となります。

上社前宮の最初の入口の大鳥居 上社本宮と同じもののようで、かなり立派です。

上社前宮の案内図 このお宮は他と違って、鳥居をくぐるといったん公道に出て、登っていくと、本殿があります。

大鳥居をくぐって、前へ登り進んでいくと、第二の鳥居があり、左側に「十間廊(じっけんろう)」、右側に「内御霊殿(うちみたまでん)」があります。」

上社前宮は、御祭神が最初に居を構えたと伝えられる、諏訪信仰発祥の地と伝えられ、諏訪大社の四つの社の中でも最古のものです。

山の高台に立ち、豊富な水の流れがあって、のどかな場所であり、他の三つの社とは趣が違う感じです。

右側の「内御霊殿(うちみたまでん)」は、現在改装中です。諏訪明神の祖霊が宿るといわれる御神宝が安置されていて、この扉を開いて、弥栄の鈴・真澄の鏡を取り出し、神事を行ったそうです。この社殿は昭和7年に改装されたそうですが、元々は天正13年(戦国時代)に造影された、上社では最古の建造物であったそうです。

左側の「十間廊(じっけんろう)」は、中世までは諏訪祭政の政治が行われていた場所で、すべての貢物はここに並べられた、諏訪の中心だった場所です。

毎年4月15日の「酉の祭」には、75の鹿の頭が供えられ(かなりスゴい光景・・・)、中に必ず耳の裂けた鹿が入っていることから、諏訪の七不思議の一つだったそうです。ここに主な有力者が集まり、舞を観ながら宴が行われていた華やかな場所だったとのことですが、「兵どもが夢の跡」といった感じですね・・・

鳥居をくぐり、公道を進んでいくと、山里ののどかな風景が続きます。

水車越しに見える建物は、「阿弥陀堂跡」です。

公道を登っていき、突き当りに、木々に覆われた「本殿」が現れました。

上社本宮と違って、参拝客がほとんど来ないため、静かで厳かな雰囲気を醸し出しています。こういう場所の方が、神聖な感じがしますね。

上社前宮や、先ほどの華やかな上社本宮より古くからあったお宮で、その奥の方に墳墓と伝えられています。

古来から立ち入ることが禁じられ、それを侵すと神罰が下るといわれて、畏れられてきました。

この本殿は、昭和7年に伊勢神宮の建て替えた後の古い建材が下賜されて造営されたとのことで、とても価値ある由緒ある建物だといえます。

本殿の左側には「水眼(すいが)」と呼ばれる名水の清流があります。科学的な調査もされて、とても水質が良いことがわかり、昔から御神水として大切にされてきたそうです。中世においては、上社前宮で重要な神事をつとめるまえに心身を清めるのに使われたそうです。清らかな水のせせらぎと流れる音が、とても心地良かったです。遠くに見えるのは、「前宮二之御柱」です。

また、長くなってしまったので、続きは次回ということで。